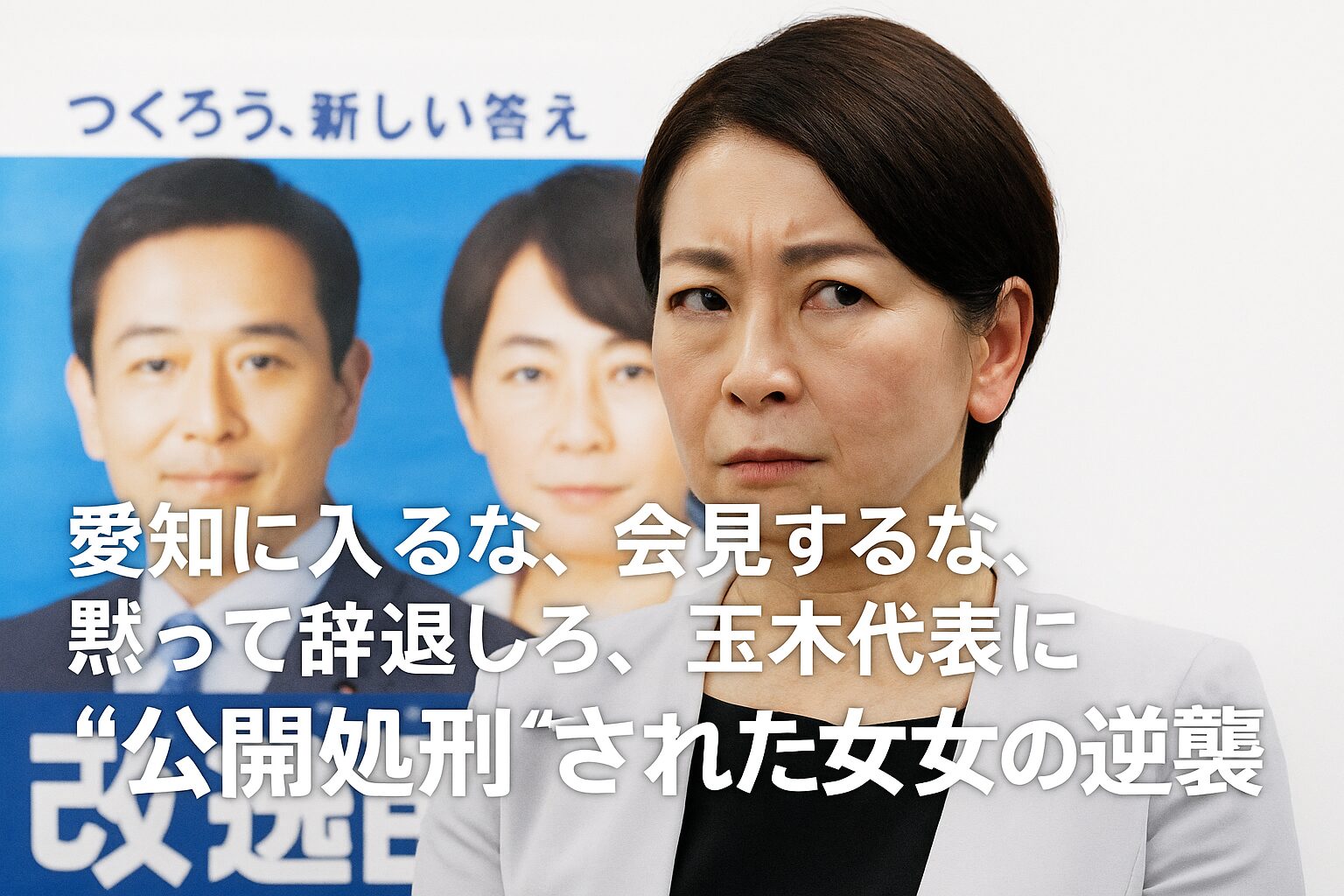

山尾志桜里、“怒りの出馬”か? 玉木代表に翻弄され続けた末路と、自己愛という名の政治劇

政治の世界に常識を期待することが、そもそも幻想なのかもしれない。だが、それにしても、である。

立憲民主党を離党後、表舞台から姿を消していた山尾志桜里氏が、今度は“無所属で出馬”という形でカムバックを宣言した。あたかも、「はい、私、まだ終わってません」と言わんばかりの笑顔を添えて。

問題はその裏側にある。かつて所属していた国民民主党では、玉木雄一郎代表から「愛知に来るな」と事実上の“出禁”を言い渡され、開こうとしていた会見は水面下で止められた。挙句には「辞退会見なら同席する」とまで言われる冷遇ぶりだ。ここまでくると、もはや一種の政治コントである。権力ゲームの末席にすら座れず、舞台の袖で出番を待つ役者のように、彼女は長らく翻弄されてきた。

だが、山尾氏はそこで黙って引き下がらなかった。あるいは引き下がれなかったのかもしれない。

説明責任は棚に上げ、党への恩義も斟酌せず、それでもなお「私は出ます」と言い切る姿に、何を見出すべきなのだろうか。信念か、それとも執着か。もはやこれは政治的信条ではなく、“自己愛の延命治療”という言葉の方がしっくりくる。

本人はあくまで「志を貫く」と語る。だが、志とは何か。世論の風向きすら無視して突き進むことが、信念とは限らない。そもそも彼女がかつて訴えていた「まっとうな政治」とは、いったいどこへ消えたのか。議席にしがみつく姿のどこに、かつての改革派の面影が残っているというのか。

皮肉なことに、こうした政治家の“しぶとさ”こそが、日本の政治不信を象徴しているとも言える。支持を得られなくても、説明責任を果たさなくても、メディアに出て笑っていればなんとなく成立してしまう。これが今の政治の現実なのだ。

それでも、彼女は出馬するという。笑顔で。

あまりにも、白々しく、そしてしぶとい。

覚書で出禁!玉木代表が下した“愛知立ち入り禁止令”とは?

覚書で出禁!玉木代表が下した“愛知立ち入り禁止令”とは?、このタイトルから連想できるアイキャッチ画像1200×630(16:9)のサイズを製作し,テキストを真ん中に小さく配置して

参院選直前、“山尾外し”の裏側 玉木代表が突きつけた「愛知出禁令」という政治の踏み絵

選挙とは、理念と信念を競い合うもの、などという美談は、もはやどこか遠い国の話らしい。現実の政治においては、理念よりも損得、信念よりも勢力図。まさにその縮図のような一幕が、参院選直前の国民民主党と山尾志桜里氏の間で繰り広げられていた。

事の発端は、山尾氏に突如として下された「公認取り消し」だ。表向きには「調整のため」といったありきたりな説明がなされたが、その裏には、玉木雄一郎代表からの前代未聞ともいえる“条件”が存在していた。

その内容は、冷笑すら通り越して呆れるほかない。曰く、

「愛知で活動するな」「メディア出演もNG」「名簿も使うな」「事務所も構えるな」

そして最後に、「一つでも違反すれば、公認は取り消す」

愛知7区を地盤として活動してきた政治家に、「愛知に触れるな」という命令である。例えるなら、漁師に「海に入るな」、教師に「教壇に立つな」と言っているようなものだ。職業としてのアイデンティティを否定するに等しい制約だが、それが国民民主党から山尾氏に突きつけられた、いわば“忠誠の踏み絵”だった。

もちろん、表では穏やかに微笑む玉木代表も、裏では冷徹な采配を振るう。

山尾氏が受けたこの仕打ちは、単なる内部調整の副産物ではなく、「お前はもう、こちら側の人間ではない」と突きつける政治的断罪そのものだ。

だが、こうした“政治の非情”を最も象徴しているのは、その結果である。

・・・はい、その“結果”がこちらです。

山尾志桜里、無所属で出馬。

恩を仇で返された、と言いたいところだが、そもそもその“恩”自体が政治の損得で出来ていた。党の顔として重宝されていた頃もあれば、空気が変われば“扱いづらい存在”として整理される。政治家としての資質よりも、「今うちの党にとって便利かどうか」がすべての判断基準。冷酷ではあるが、現実である。

だが、これは山尾氏に限った話ではない。日本の政党政治が抱える“風見鶏体質”と、“自浄力のなさ”が凝縮された事例に過ぎない。理念も筋も、選挙戦略の前では吹き飛ぶ。そして候補者は、選挙区ではなく、党内権力の地図に従って振り回される。

そう、彼女が公認を外されたのは、失言でも不祥事でもない。

「言われた通りに従わなかったから」である。

政治の本質が透けて見える一件だ。国民不在の政局、個人軽視の党内統制。

そして、消耗された末に、当人は無所属で“笑顔の再登場”。

この滑稽さを、政治の自由劇と呼ぶには、あまりに茶番が過ぎる。

公認取り消しの真相・玉木代表の“やってる感”に踊らされた山尾氏

“どっちもどっち”の末路 国民民主党と山尾志桜里が演じた、責任なき擁立劇の顛末

政治という舞台は、往々にして筋書きのない即興劇だ。だが、その中でも今回の“国民民主党×山尾志桜里”の一連の騒動は、特にチグハグで、どこまでも無責任な演出だったと言わざるを得ない。

そもそもの発端は、国民民主党が山尾氏を擁立するという決定だった。これに対し、地元・愛知では支援労組をはじめとした関係者の間から、激しい反発が巻き起こった。「なぜ彼女なのか」「なぜ今さら山尾氏なのか」。だが、この程度の軋轢は党執行部にとっても織り込み済みだったはずだ。賛否両論はあれど、“政治的には成立する”という計算があったのだろう。

ところがである。いざ蓋を開けてみれば、党内調整は難航し、しだいに擁立そのものが重荷となっていく。やがて聞こえてきたのは、「やっぱナシで」という、あまりにも軽い“判断変更”。政治家個人の人生を巻き込んでおいて、この手のひら返しは、単なる選挙戦略の修正というには、あまりに無神経すぎた。

山尾氏にしてみれば、たまったものではない。声をかけられ、覚書まで交わし、党との調整にも応じてきた。それなのに会見は止められ、公認も取り消され、説明の機会すら奪われたまま幕引きを迫られた。党の対応は「もう謝ったでしょ?終わり終わり」と言わんばかり。自分は組織に使い捨てられた、そう感じたとしても不思議ではない。

怒りがこみ上げたのも当然だ。だが、その感情を爆発させた結果が「無所属で出馬します」という“逆襲劇”であったこともまた、世間の目には浅はかに映ったのかもしれない。

冷静な有権者の多くは、この構図をただこう総括している、「どっちもどっち」だ、と。

国民民主党は、最初から覚悟も筋も通さずに擁立を決め、波風が立つとさっさと引き返した。山尾氏は、誠実な説明より先に“出馬”という選択で対抗し、信頼を回復する機会を自ら放棄した。

どちらにも“正義”はない。どちらにも“責任”がない。ただ、調整失敗のツケを、どちらかが押し付け、どちらかが跳ね返し、最終的に“自分の正しさ”だけを主張しているにすぎない。

政治とは本来、信頼の積み重ねであり、説明と納得の上に築かれるべきものだ。だが、この騒動から見えてくるのは、調整の不手際、感情の暴走、そして何よりも「説明から逃げる姿勢」だ。

それを目の当たりにした有権者が、白けた視線を送るのは当然である。

怒りがあったにせよ、失望があったにせよ、「もうどうでもいい」と多くの人が感じ始めたとき、政治はその本質を失っていく。そして、今回のこの騒動こそが、その象徴的な一例だと言えるだろう。

リベンジ否定?“丁寧語”を武器にした演出型出馬会見

「リベンジじゃない」と言いつつ、用意周到な舞台装置 山尾志桜里“再登板会見”の不自然な笑顔

7月1日、何の前触れもなく行われた山尾志桜里氏の「無所属出馬会見」。この突如の“再登板”に、政治報道陣も一瞬目を疑ったが、驚いたのはその中身だった。

会見は、終始にこやか。冒頭から「わざわざお越しいただきありがとうございます」と、妙に低姿勢なコメントが繰り返され、腰の低さも笑顔も、かつての山尾氏のイメージとは明らかに異なっていた。

穏やかさを演出するその語り口は、かつての鋭さや強気の姿勢とは別人のようで、むしろ「謝罪会見」のような空気すら漂っていた。だが、内容はあくまで“出馬の表明”。謙虚さを過剰ににじませながら、実際には強い意志を押し通すという構造に、どこか不自然さが残った。

一方で、会見中に記者から飛んだ“不倫疑惑”に関する質問については、「プライベートなことには答えません」「前回説明しましたので今回はスルーします」と即座にシャットアウト。笑顔の裏で話題をコントロールしようとする姿勢は、まるで“脚本付き”の舞台劇を見ているかのようだった。

「これはリベンジではない」と本人は否定する。だが、ならばなぜこのタイミングで、なぜこの演出で、なぜこの話題だけは徹底して封じたのか。会見そのものが、逆風を先回りしてかわす“戦略的演出”であったことは明らかだ。

本来、出馬会見とは有権者への誠実な説明の場であるはずだ。にもかかわらず、そこには“聴かせたいことだけを語り、触れてほしくないことは排除する”という選別が透けて見える。政治的信念よりも、“好感度”と“印象操作”が優先されているようなその空気感に、政治家としての本気は見えてこなかった。

かつて鋭く政権を追及していた姿は、もうない。今あるのは、「丁寧さ」と「笑顔」でガードを張り巡らせた、“再起のためのパフォーマンス”。

もちろん、政治家にもプライバシーはある。だが、自ら語るべきことから逃げる者が、「説明責任」や「信頼回復」を語る資格があるだろうか。

記者たちは、用意された会場で、制限された質問を投げかけ、予想通りの返答を受け取る。それは“会見”ではなく、もはや“演目”に近い。観客の存在を想定した芝居のように、話すことも、笑うことも、すべてが計算されている。

そして何より、「これはリベンジではない」と念を押したその瞬間こそが、もっとも“リベンジの匂い”を放っていたのだ。

見せかけの信念?「無所属でもやる」は、信念か執念か

「中道政治をあきらめたくない」、その言葉は信念か、ただの未練か

「中道政治をあきらめたくないんです」

記者会見で、山尾志桜里氏はそう語った。かつてのように、きっぱりと。力強く。

政党のしがらみに縛られず、“自分らしい政治”を取り戻すために無所属での出馬を決めた、という。

しかし、その言葉がどれほど説得力を持っていたかと問われれば、少なからぬ人々が首をかしげただろう。

なぜなら、その“しがらみ”を招いたのも、反発を受けたのも、そもそもは本人の過去の言動と、その積み重ねによる信頼の揺らぎであるからだ。

中道政治への情熱。しがらみからの解放。自分らしさ。

耳障りはいい。だがそれは、政治的理念の語彙としてではなく、“再起に都合のいい口実”として聞こえはしなかったか。むしろそこに浮かび上がったのは、政治家としての信念というより、「議員であり続けたい」という執着心だった。

党内調整がもつれ、公認は白紙に。支援労組からも愛知での活動を拒まれ、それでも「出る」と言い切った。これは挑戦というより、未練がましさの表出に近い。

あれほど潔く離党を決め、政界引退も示唆していた人物が、議員バッジを外して1年も経たないうちに“復帰表明”とは…。周囲が感じた違和感は、まさにその点にある。

肩書きに未練はない、そう言う政治家は多い。だが、実際には多くが肩書きにしがみつき、そこから離れようとしない。それは、影響力を失うことへの恐怖であり、自分の存在意義が問われる瞬間を避けたいという願望でもある。

そして今回の山尾氏も、例外ではなかった。

議席を失い、表舞台から遠ざかる中で、「やはり自分には政治しかない」と思い詰めたのかもしれない。

だが、その思いを“信念”と呼ぶには、今回の一連の行動はあまりにも整合性を欠き、説明を放棄しすぎていた。

もちろん、再出馬する自由は誰にでもある。だが、有権者が問うのは、その「動機」だ。

中道政治を守るためか、それとも“議員バッジロス”から抜け出せなかっただけなのか。

この問いに明確な答えを示さぬまま、「自分らしい政治」と繰り返す姿は、どこか空虚で、自己正当化のにおいすら漂っていた。

信念とは、自らを守る言葉ではなく、他者の批判に耐える覚悟の裏打ちがあって初めて意味を持つ。

そして今の山尾氏に、それがどこまで備わっているか、その疑問を払拭できぬ限り、再出馬の旗印はどこまでも“自己都合”の印象をまとい続けるだろう。

結局のところ・「信念」はどこに?「自意識」と「未練」しか残らない出馬劇

公認は消えても、自意識は残った、山尾志桜里、“最後の選挙”が映す政治の不毛

信念を語る政治家は多い。だが、本当に信念があるならば、それは「何を守りたいか」ではなく、「何を差し出せるか」によって示されるべきだ。

山尾志桜里氏が再び選挙の舞台に立った。その理由は「中道政治をあきらめたくない」「政党のしがらみから自由になりたい」、言葉の選び方は確かに綺麗だ。

だが、その語り口の奥に、肝心の“政策”はほとんど見えなかった。

代わりに聞こえてきたのは、自らがいかに翻弄され、いかに不遇だったかという“自分語り”のオンパレードである。擁立され、調整に巻き込まれ、公認を取り消され、発言を封じられ、確かに苦労はあったのだろう。だが、それを語るたびに、「政治の信念」よりも、「私をわかってほしい」という自己アピールが前面に立ってしまう。

国民のための政治家、というよりは、“自分のための再出馬”。

政界にしがみつきながらも、「怨念ではない」と玉木代表への私情を否定しつつ、表情や語りの端々からそれがにじんでしまう。

そして最後に選んだのは、“無所属出馬”という一人芝居。支援も後ろ盾も失った今、残されたのは、語るべき中身よりも、自らの「存在意義」だけだったのかもしれない。

有権者は、言葉だけでは動かない。

どれほど丁寧に笑い、低姿勢にふるまい、「私は政治家としてまだ終わっていない」と繰り返しても、その姿に映るのが“信念”ではなく“未練”であれば、冷ややかな視線が返ってくるのは避けられない。

結局のところ、この一連の騒動が映し出したのは、政党の無責任でもなければ、メディアの過熱でもない。

ただひとつ、“自意識”だけが燃え残った政治家の姿だった。

公認は消えても、自意識は残った。

この言葉こそが、彼女の“最後の選挙”をもっとも象徴している。