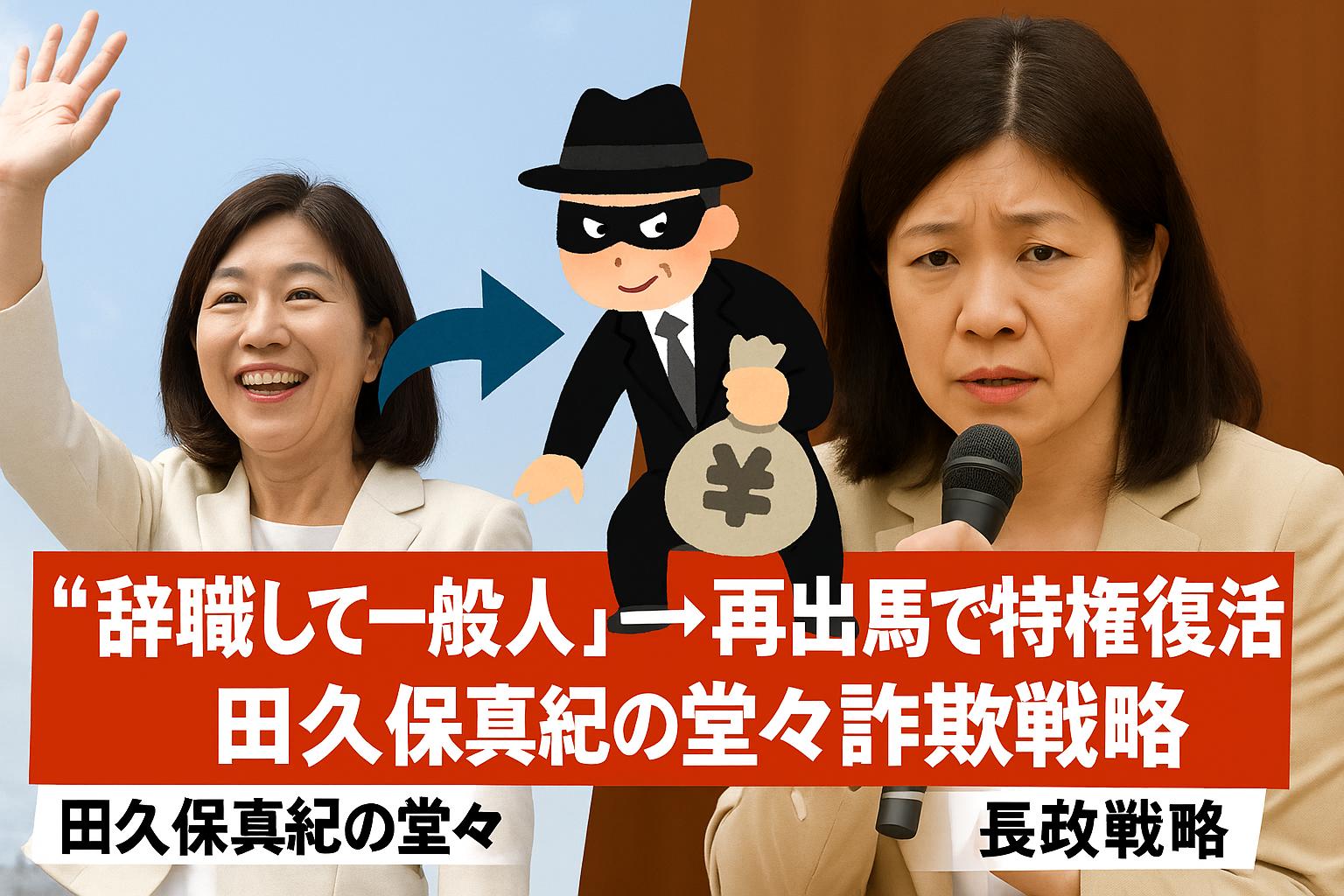

“卒業の記憶はないが市長には戻りたい”、厚顔無恥のリプレイ劇

静岡県伊東市。今やこの地名は、地理の知識よりも、政治的喜劇の象徴として刻まれつつある。再登場したのは、かつて市政を“中途退場”した人物は田久保真紀。55歳。経歴は霧の中、記憶は霧以上に不明瞭。本人曰く「卒業したかどうかも覚えていない」。この一言で、記憶力・責任感・羞恥心のすべてが一瞬で評価不能となった。

だが、その記憶障害は“再出馬”の決意表明には一切影響しなかったようだ。市民の信頼を散々に踏みにじった過去は棚上げ、過去の言動への説明責任も放棄したまま、なぜか「再び市政を担いたい」と表明。誰に求められたのかも定かでない使命感を武器に、再び市の中枢に滑り込もうとしている。その様子はまるで、自らを不祥事の被害者か何かと錯覚しているかのようだ。

この再出馬劇は、政治家としての“復活”ではなく、もはや“居座り”という名の執着である。政治の理念や市民への誠意といった言葉は、この人物の語彙には存在しない。あるのは、「もう一度」という自己陶酔のリピートボタンだけ。前回の退場劇で何を学んだのか、おそらく何も。学ぶ気すらなかった可能性のほうが高い。

政治を私物化し、責任から逃げ、記憶の不明確さを盾にする。市政とは無関係の舞台であれば、それは一種の芸かもしれないが、伊東市は演芸場ではない。だが本人にとって、市長職は“一度使った肩書きをもう一度使いたい”だけの自己PRツールであり、市民は背景に過ぎない。政治という名の舞台を、再び私物化しようとするその姿勢には、もはや冷笑すら追いつかない。

厚顔無恥という言葉が、現実の人物として二本足で歩いている、そう言えば、少しはこの異常事態を説明できるかもしれない。

卒業証書?あった気がする・・・記憶がなくても信じる女の不都合な真実

記者会見の場において、田久保真紀氏はこう発言した。

「卒業証書は私の中では本物だと思っています」

この一言がすべてを物語っている。

もはや事実の有無はどうでもよく、「思い込み」さえあれば行政を預かる資格があると錯覚している。証拠も検証も不要、記憶も曖昧で構わない。ただ「本人がそう信じている」──それだけで話を進めようとしているのだ。ここは市役所ではなく、個人の記憶に依存する感情劇場か。

さらに田久保氏は続けて、こう述べた。「どうやって手に入れたか覚えていない」この時点で、証書が実在するか否か以前に、その取得過程すら本人の記憶から欠落している。にもかかわらず、その記憶喪失のまま証拠の“真贋”を主張し、市政復帰の根拠としようとしているのだから、その論理構造はもはや倒立している。常識の重力から完全に逸脱している。

──記憶はないが、証拠は「あると思っている」。

──証拠はあるが、「今は手元にない」。

──手元にないが、「本物だと信じてほしい」。

この三段論法を、選挙に出ようとする元市長が臆面もなく口にする。その厚顔無恥ぶりは、正気の範疇を軽く飛び越えている。これが一市民の与太話であれば、居酒屋の笑い話で終わる。だが、公職にあった人物が、証拠不在・記憶曖昧・確認不能の三拍子を揃えたまま「再び伊東市を導きたい」と主張する以上、それは単なる滑稽話では済まされない。これはすでに市政に対する暴力だ。

言葉の重みも、発言の責任も、検証されるべき義務も、すべてが放棄され、「自分がそう思うから、それが正しい」。まるで現実と願望の区別がつかなくなった子どもの主張だ。いや、子どもでもここまで雑な理屈は展開しない。

その妄信に、市の未来を託せというのか。

「信じてください」という言葉が、法的根拠や手続を超えて優先されるのであれば、司法も行政も不要である。議会も住民も、全員が“信じるか信じないか”の宗教ゲームに巻き込まれることになる。伊東市はいつから、自治体ではなく信仰共同体になったのか。

田久保氏の論法が通るのであれば、次はこうなるかもしれない。

「任期は終わった気がしないので、まだ市長です」

「辞職届は出したような気もしますが、記憶が曖昧です」

「そもそも辞めた覚えがないので、復帰ではなく継続です」

滑稽というよりも、もはや不気味である。

そして恐ろしいのは、この茶番を真顔で語る人物が、再び選挙という正当な手続で公職の座を狙っているという現実だ。市政を動かすのが記憶の彼方にある「証書の気配」で良いなら、法律も証拠も歴史も、すべてが無意味になる。

伊東市が今、問われているのは単なる一候補の資質ではない。

「妄想と現実の境界線を、まだ保てているのか」という、市民全体の正気だ。

“辞職→再出馬”のマジックショー!検察と百条委を“盾”にする脱法トリック

記者会見の場で、田久保真紀氏が放った一言・・・

「私はもう一般人なので」

この言葉は、法的責任と説明義務から逃げるための、完璧なシェルターだった。

元市長という公職経験は自らのアピール材料として利用しつつ、都合が悪くなると「今は一般人」という盾を掲げて追及を拒む。

辞職によって、市議会が設置した百条委員会への証拠提出義務は消滅。

説明責任は霧散し、残されたのは、何も語らなくて済む立場という名の無敵の居場所だ。

さらに都合のいいことに、田久保氏は現在、刑事告発の対象となっている。

だが本人は、これすらも“戦略的沈黙”に転用してみせた。

「証拠は検察に渡しました」と言えば、それ以上は誰も手出しできない。

疑惑も情報も、すべてが検察の内部という“ブラックボックス”に封印され、外部からは検証不可能。

自分に都合の悪い事実すら、「捜査中」の四文字で永久に封印可能となる。

この状況を意図的に作り出したのだとしたら、政治家ではなく詐術師である。

しかも田久保氏は、自信満々にこう言い放った。

「起訴されなければ出馬できます」

法律上は正しい。

だが、それが何を意味しているか、本人は誰よりも理解している。

選挙までの期間は、告示からわずか50日。

その間に検察が起訴に踏み切る可能性は限りなくゼロに近い。

つまり「起訴前に出馬→当選→その後に起訴されても辞任はしない」という筋書きは、最初から視野に入っている。

それどころか、むしろそれを前提にすべてを設計している。

本来なら政治生命を絶たれるはずの疑惑が、逆に“時間差”を利用した再登板の武器になっているのだ。

今回の“出直し市長選劇場”とは、そういう茶番である。

正面からの説明を避け、背後で司法と制度の隙間を突き、手続きの遅延を逆手にとって居座る。

有権者が答えを知る前に、投票日が来る。

説明責任は“時間切れ”で回避され、票さえ得れば正当性が与えられるという、最低のロジックが堂々と通用してしまう。

それにしても、なんという逆転の発想か。

通常であれば、違法疑惑は政治生命の終焉を意味する。

だが田久保氏にとっては、それが“隠蔽の正当化”と“再出馬の免罪符”として再利用されている。

本来、説明すべき情報を、告発中という口実で隠し、それが“語らない自由”として機能している。

説明できない人間が、説明を求められないことで、かえって有利になる。

これが今の伊東市で起きている倒錯の構図である。

この手法が許されるなら、今後あらゆる政治家が“告発”と“辞職”を盾にして、疑惑から逃げ切る道を模索するだろう。

不正を働く者が、その不正によって説明責任を免れ、政治の座に返り咲く。

そんな逆立ちした政治が、今まさに目の前で展開されている。

伊東市が抱えているのは、もはや一個人の問題ではない。

公職の信頼と制度の正義そのものが、極めて巧妙に破壊されつつある。

その破壊の主導者が、「私はもう一般人です」の一言で、自らの責任すら過去に葬ろうとしている。

この構図を見逃せば、今後の選挙において、誠実さや説明責任といった価値は完全に意味を失うだろう。

政治とは、記憶の喪失と法の抜け穴を競うゲームになる。

今回の出馬は、その予告編でしかない。

政治家とは思えない逃げの一手!「私は被害者」ポジションで国民を愚弄する厚顔

田久保真紀氏は、自らの学歴詐称疑惑についてこう語った。

「騙された可能性もある」

この言葉は、自己弁護でも謝罪でもない。

それは、“被害者ポジション”という最後の保険を、ここぞという場面で切ってきたに過ぎない。

市長という公職にありながら、自身の経歴を誇示し、有利に選挙を勝ち抜いてきた人物が、

疑惑が表面化した瞬間、「知らなかった」「覚えていない」「騙されたかもしれない」と、責任の所在を霧散させていく。

これが伊東市における「政治家の説明責任」の現実である。

そもそも、なぜ“騙された”のか。

誰に、どのように、なぜ長年にわたり自らの経歴に疑問を抱かなかったのか。

そうした基本的な疑問には一切答えないまま、ただ「そう思い込んでいた」「被害者かもしれない」という、主観だけを盾にすべてを煙に巻こうとしている。

これは説明ではなく、ただの逃走である。言葉を重ねるたびに、事実は遠ざかり、責任は消えていく。

ここに至って、田久保氏の政治スタイルには、もはや明確なパターンが見えてくる。

■ 疑惑を問われれば → 「覚えていない」

■ 証拠を求められれば → 「記憶が曖昧」

■ 言い逃れができなくなれば → 「私も騙されたのかもしれない」

この三段構えの論法を、“記憶障害型政治”と呼ばずして、何と呼ぶべきか。

責任を問われれば「記憶」を盾にし、証拠を問われれば「感情」を前に出し、真相が求められれば「被害者意識」で乗り切る。

これはもはや、統治や行政ではなく、情緒と記憶操作によって構築された一種の政治的演劇だ。

市長として、経歴を装い、虚飾によって信任を得たこと自体が、民主的プロセスの冒涜である。

だが本人にその自覚はない。むしろ、あくまで「知らなかった自分」こそが正義であり、「確認しなかった周囲」が悪いとでも言わんばかりだ。

そして、最終的には「私も被害者かもしれない」という都合のいい空白に逃げ込む。

仮にこの人物が再び選挙に勝利したとすれば、それは単な、市長の当選では済まされない。

それは、日本の民主主義において、説明責任を放棄した者でも、責任を負わず再選されうるという、危険な前例になる。

そして、こうした構図を単に「有権者の自己責任」として片付けることもできない。

なぜなら、その判断材料であるべき情報が、意図的に隠蔽され、記憶の曖昧さで塗り潰されてきたからだ。

「記憶がない」「信じていた」「私も騙された」

この三拍子がそろえば、過去の行為は帳消しにされ、未来への責任も免除される。

そんな政治家が再選される社会に、誰が希望を持てるだろうか。

今回の再出馬は、政治家の倫理や能力の問題にとどまらない。

これは制度の綻びを突き、虚偽と曖昧さに居場所を与え、責任を負わない者に公権力が与えられるかもしれないという、日本政治そのものへの挑戦である。

この構造が放置されれば、「信じていたから」「記憶がなかったから」という言葉が、政治家の新たな免罪符になる。

そして我々は、その免罪符を選挙という制度を通じて自ら承認させられる。

この欺瞞の連鎖を止める意思が問われているのは、今この瞬間である。

市政を遊び場にするな!有権者をなめた政治ショーに終止符を

今回の一連の騒動は、形式上は田久保真紀氏という一個人の問題である。

経歴詐称、証拠隠し、記憶の曖昧さ、そのすべてが同一人物から発せられたとすれば、通常であれば政界から即時退場となって当然だ。

だが問題は、そんな常識がもはや通用しないかもしれない、という点にある。

つまり、「それでも再選されるかもしれない」という、この国の民主主義の深い病理である。

「学歴は嘘でした」「証拠はありません」「記憶も不鮮明です」

この三拍子がそろってもなお、選挙に立候補する自由は認められている。

日本は法治国家である以上、それを形式的に否定することはできない。

だが、形式の自由を盾にして、実質の責任をすべて空洞化するなら、選挙は単なる権力奪取の儀式と化す。

そこに理念も説明も必要ない。ただ、“出ればいい”“勝てばいい”。その結果、市政の場が何に変わるか?

それは、責任を問われない者たちの“舞台装置”だ。

真剣に市民の生活を考える場ではなく、“政治ごっこ”と“虚飾の自己演出”が繰り返されるだけの、空虚な劇場にすぎない。

これは伊東市だけの問題ではない。

これは地方政治の話でもなければ、一人の市長候補者に対する批判でも終わらない。

むしろ、田久保氏が再選される可能性こそが、日本の民主主義の危機を如実に物語っている。

政治家が記憶喪失を装い、被害者を演じ、証拠を隠しても、それを選挙で“信任”という名の免罪符に変えられるなら、

説明責任も法の支配も、有権者の監視も、すべてがただの飾りである。

この状況下で再選が成立するのであれば、

それは候補者の倫理破綻ではなく、有権者の集団的無関心によって生まれた“政治の破綻”である。

問われているのは、政治家の資質ではない。

それを許容する社会の側の、意識の腐敗である。

選挙は自由だ。

立候補も自由だ。

だが、その自由の先に、虚偽と欺瞞を容認する社会があるなら、それはもはや民主主義ではない。

「記憶がない」「証拠は出せない」「私も被害者かもしれない」──

こうした言葉を口にする人物に、再び権限を託すということは、

あらゆる政治家に向けて、こう伝えることと同じだ。

──説明しなくてもいい

──責任を取らなくてもいい

──記憶がなければ無罪である

それでもなお、あなたは投票するのか。

この選挙は、伊東市の未来を選ぶだけでなく、

「記憶喪失のふりをする政治家を、許せるかどうか」という、この国の有権者への最終通告でもある。

笑えない冗談が、今まさに現実になろうとしている。

その結末を決めるのは、投票箱の前に立つ、あなた自身である。