【政治の縮図】山尾志桜里氏の“公認ドタキャン”に玉木代表「おわびしました」

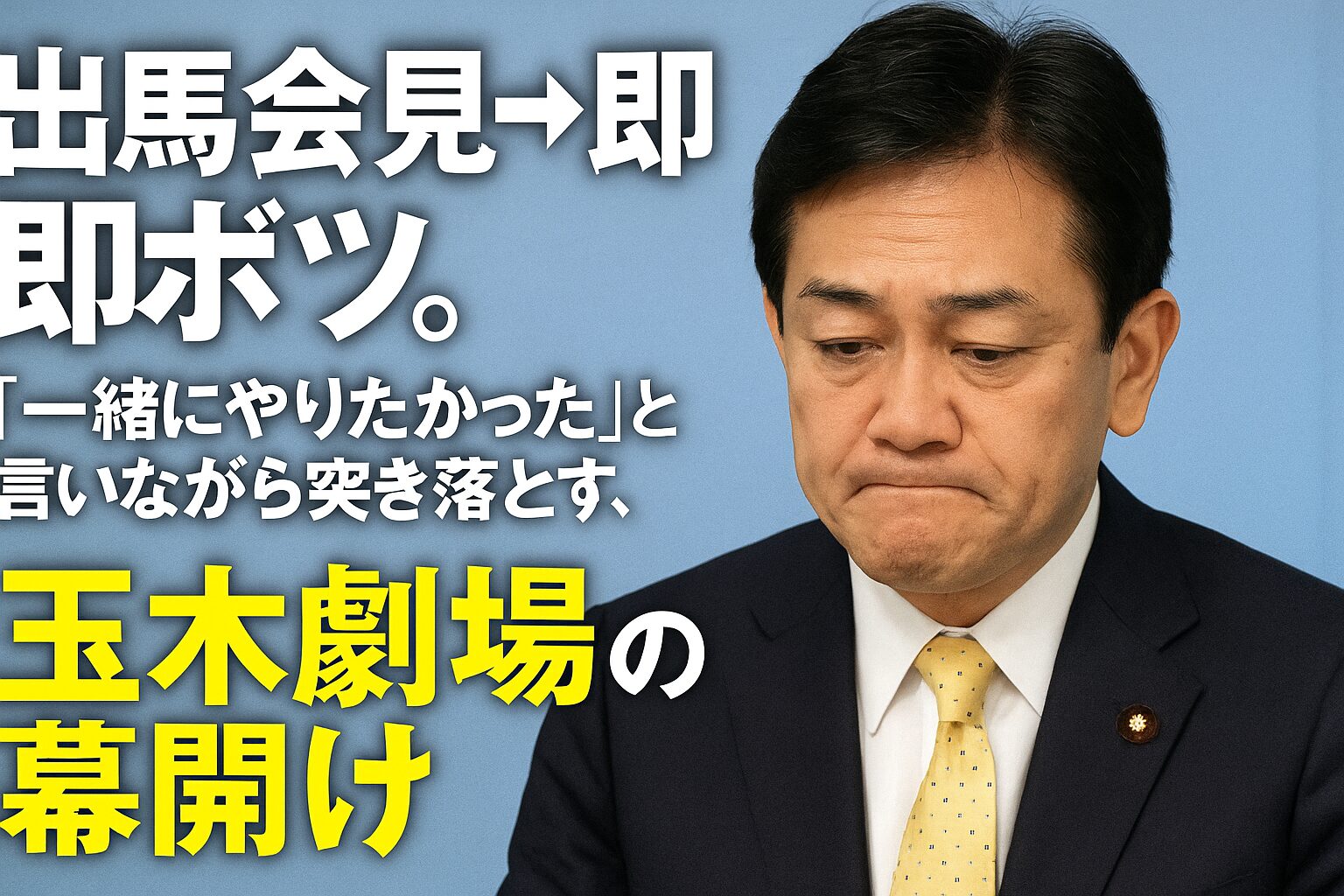

「一緒にやりたかった」――そう語った玉木代表が山尾志桜里氏に用意していたのは、出馬会見ではなく“公開処刑”だった。

党の顔として持ち上げ、メディアの矢面に立たせた直後に公認を撤回。謝罪ポストで幕引きを狙う姿勢は、もはや誠意という言葉とは無縁。

これは政治ではない。“玉木劇場”という名の茶番だ。

公認を打診→出馬会見→即取り消し。「一体、何がしたかったのか」

国民民主党の玉木雄一郎代表(56)が、自身のX(旧ツイッター)に投稿したのは、「山尾志桜里氏にお詫びしました」という一言。

一見、誠実な対応に見えなくもないが、文面から漂うのはどこか他人事の風情。まるで通りすがりの通行人が、遠くから「ごめーん」と手を振っているかのようだ。

出馬会見まで開かせた上で、土壇場での公認取り消し――こんな“演出”を見せられたら、「これはもう政治じゃなくてコント」「国会より劇団の方が似合う」と言われても仕方がない。というか、それ以外にどう表現すればいいのか、むしろ悩ましい。

「憲法改正など、一緒にやりたいことがたくさんあった」と語る玉木氏。その言葉の破壊力たるや、“何か月も準備してきた相手に向ける捨て台詞”としては、政治史に刻まれるレベル。言われた側からすれば、「それを言うために呼んだんですか?」という話である。

しかも、玉木氏はちゃっかり「もっと良い対応ができたかもしれない」と自己評価も忘れない。反省という名の保険をかけながら、被害者ポジションに片足を突っ込んでいるあたり、さすが政治家、抜かりがない。

最初から崩すつもりだったブロックを相手に積ませておいて、瓦礫の山になったところで「申し訳ない」と呟く。――それが今の“政治的誠意”なのだというなら、あまりにも芝居がかっていて、もはやリアリティ番組のほうがよほどマシに思えてくる。

「党内統治の問題」も認めるが、ガバナンス改善は“これから”

「党内統治の問題」との批判に対して、玉木代表は「当事者として重く受け止めている」と語った――らしい。

だが実際のところは、“青年局長に検討よろしく”と、問題の火元から数段離れたところにバケツを預けるスタイルだったようだ。火消しというより、他人に水を運ばせて見てるだけ。

さらに、「ガバナンスコードの導入を指示しました」と胸を張るが、それが今回の茶番劇のどこにどう効くのかは、誰にも説明されていない。いわば、家が燃えたあとに火災報知器の設置を自慢しているようなものだ。

少なくとも、公認発表は会見の前に済ませる――この基本中の基本くらいは、次回から心がけていただけるとありがたい。そうでないと、今後もまた“出馬会見のあとにキャンセル”という、政治史に残る新ジャンルのギャグが量産されかねない。

山尾氏の“釈明会見”も逆風だらけ

6月10日の出馬会見――本来なら政策やビジョンを語る場のはずが、蓋を開けてみれば、主役になったのは2017年の“あの不倫報道”。質疑応答は、政策より過去のスキャンダルに関する質問で埋め尽くされた。

山尾氏は「当時の未熟さをお詫びします」と形ばかりの謝罪を口にしたが、肝心の事実関係については、まるで触れずにスルー。つまり、「それ、今は置いときましょう」の姿勢で押し切ろうとしたわけだ。

当然、「説明を」「納得できない」と詰め寄る報道陣の声が飛ぶも、姿勢はあくまで“柔らかめの回避”。この場においても、“逃げるが勝ち”という政治家の基本戦術は健在だった。

そして、これが政界復帰の第一声。――というより、“スタートラインに立とうとして転んだ”ようなものか。いや、もはや転ぶ以前に、靴ひもすら結んでいなかったのではと思わせる、なんとも不吉な滑り出しだった。

まとめ:「政治の信頼」はどこへ消えた?

今回の騒動を通じて明らかになったのは、政策論以前の問題――ずさんな段取りと、穴だらけのガバナンス、そして何より、それらを“反省してます”というポーズで乗り切ろうとする、政治家たちの見慣れた所作だ。

玉木代表は「山尾氏の政策能力を高く評価した」と語っていた。だがその“高評価”は、数日であっさり取り下げられる程度のものでしかなかったらしい。もはや「評価しました」という言葉すら、踏み台の前置きにしか聞こえない。

次に“声をかけられる”のは誰なのか。

選ばれた瞬間、期待と希望に満ちた登場――かと思いきや、会見前に足元の板が抜けていないか、よく確認した方がいい。舞台に立たされる前に、梯子が外されていないかをチェックするのが、いまや立候補の新しい作法かもしれない。